| 区間 | 雑記 | 画像 |

|---|

| - |

1 |

日産グローバル本社 ギャラリー

GT-R――3.8Lツインターボ、出力570PS、最高速300㎞/h。価格1000万円~。

憧れの車がここで見られる。

スタバもギャラリー内に併設されているので、一息つける。

|

|

| - |

1 |

京急グループ本社ビル(仮称)

地上15階。2019年秋の稼動。

|

|

| - |

1 |

資生堂グローバルセンター(建設中)

ここに地上16階のビルができる。

2019年2月竣工予定。

|

|

| - |

1 |

みなとみらい空地

開発プロジェクト待ち?

すいぶん長い間、雑草地のままになっている。

税金がいくら投入されたか知らないけれど、開発業者が潤っただけで、投下した分を回収できていない。

|

|

| - |

1 |

村田製作所「みなとみらいイノベーションセンター」

地上18階。

着工2018年5月、竣工2020年9月(予定)。

|

|

| - |

2 |

グランモール

グランモールは広々とした歩行路が直線に延びて散歩にいいところ。2018年春に、全面リニューアルオープンを予定しているとのことで、どう変化するのか楽しみである

|

|

| - |

2 |

横浜美術館

1989年に開館――バブル絶頂期だ。

長い柱廊が広がる左右180mのファサード、御影石をふんだんに使った高さ約20mの広々とした吹き抜けのエントランス

|

|

| - |

2 |

ドックヤードガーデン

「旧横浜船渠第2号ドック跡」といって、国の重要文化財にも指定されているそうだ。横浜から造船業が撤退してしまった跡ということになる。では、今の横浜の産業は何だろう。造船業のように一言で言い表わせるほど抜きんでいるものがあるだろうか。

|

|

| - |

2 |

ランドマークタワー

ドックヤードガーデンから見上げると、高さのすごさがわかる。カメラのフレームにも収まらない。

|

|

| - |

3 |

帆船日本丸

日本丸の船首には、「藍青(らんじょう)」という女神像が取り付けられている。

金色で全長2.4m。帆船だからこそ、女神像がついているようだ。

「スピードや大量輸送能力、経済性を最重視する現代の船には、船首像のような“ファッション”を楽しむ余裕はもはやない」(日本船主協会サイト)。

|

|

| - |

3 |

水陸両用バス

日の丸自動車興行が運営する「スカイダック」。

海に入っていくスプラッシュポイント脇に止まっていた。

運転手らしき人が、左前部にかけてある梯子を使って乗り降りしていた点が普通のバスと違って面白かった。

みなとみらいの海面を60分程度「走行」するらしい。料金は大人3,500円。

|

|

| - |

3 |

日本丸メモリアルパーク・タワーC、D棟

「何の建物だろう?」――好奇心で近づいていく。

「エレベータ休止」と書いてある。ますます変だ。

左側のC棟の階段を上っていく。照明もなく、うす暗くて人気がない。

最上階の6Fに着くと、展望室(無料)になっていた。陽の光が差し込んで暖かい。冬の寒い時には、ここにきて景色を眺めながら日向ぼっこをするのが最高だと思う。

降りる時は、D棟を使った。D棟の階段は、明り取りや魚のディスプレイがあるので、C棟のような不気味さは無い。

|

|

| - |

3 |

汽車道

海の上を汽車が走っていた。その跡が汽車道。

何でわざわざ海の上を走らせたのか――街中では鉄道建設反対運動が起きてしまうから。鉄道建設は、いつの時代でも紆余曲折があるようだ。

今の汽車道は、騒音もない静かな散歩道。BGMにジャズが流れる心地よさもある。

|

|

| - |

4 |

工作船

赤レンガ倉庫先に、海上保安庁の資料館がある。その中に、工作船が展示されている。2001年12月に起きた「九州南西海域工作船事件」は、衝撃的だった。館内では、そのときの緊迫した状況を再現するビデオが流れている。

立ち聞きした説明で、エッと思ったことがある。甲板後方に小さい穴が開いている。この穴はトイレ用だそうだ。囲いや屋根もないので、荒れた海では、海面に落ちてしまうだろう。用を足すにも命がけだ。機能、装備優先の結果だろうが、乗員はたまったものではない。

|

|

| - |

4 |

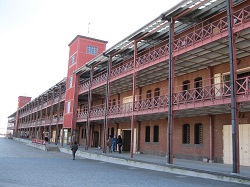

赤レンガ倉庫

身の回りに、レンガ作りの建物は少ないので、赤レンガ倉庫は際立って恰好良く見える。たまたま、広場でポルシェ車のイベントを行っていた。リアゲートを開けた車があったので近寄ってみた。リアエンジンの上に巨大なインタークーラーが載っていた。隣にいた人は「すげえ、空飛びそう」と言っていた。私は、「リアエンジンだからこんなに巨大にしないと吸入空気を冷やせない」――哀れさを感じていた。

|

|

| - |

4 |

象の鼻

前から、何で「象の鼻」と名のつくものがあるのだろうと思っていた。「象の鼻」とは何を指すのか? 象の鼻パークに立っても理解できなかった。これは、自分の足元回りしか見ないから、気がつかなかったのだ。

視線を上げると、目の前に防波堤がある。これが、「象の鼻防波堤」。

<引用>

つまり厳密にいうと、この象の鼻周辺こそが横浜開港の原点ということになり、実は、あのペリー提督が上陸したのもここであった。

だが、開港したといっても、当時の横浜港は欧米の大型船が港の中に入り込んで接岸できるような水深は持ち合わせていなかった。

そのため、大型船は沖に停泊し、艀(はしけ)と呼ばれる小舟がピストン輸送で人や荷物を運ぶかたちで物資のやりとりがおこなわれていたのである。

艀は波や風の影響を受けやすかったため、安全性を考慮して東波止場を延長することになった。その際、弓なりに湾曲したかたちにしたことから、誰からともなく、この東波止場は「象の鼻」と呼ばれるようになったのである。要するに、デザイン性を重んじたわけではなく、機能性を求めた結果、採用された形だったというわけだ。

――「横浜歴史散歩」(都市研究会)

|

|

| - |

4 |

クイーンの塔

横浜三塔の1つである「クイーンの塔」=横浜税関は、緑青色のドームが特徴(1934年竣工)。1Fの資料展示室は見学できる。

|

|

| - |

4 |

大桟橋

大桟橋の屋上は庭園になっていて、24時間オープンと聞いていた。どんな場所だろうと思って大桟橋の坂道を上っていった。屋上は、「くじらのせなか」と呼ばれるウッドデッキだった。意外だった。

飛鳥IIが停泊していた。

日本郵船の子会社が所有・運航しているようだ。煙突のマーキングと郵船のロゴが同じだ。ブランド・アイデンティティということだろう。

<引用:クルーズの楽しみ>

360度見渡す限り広がる大海原。

クルーズライフは、日々の喧噪から離れた、まさに非日常の世界です。

そしてクルーズの旅は、船内でくつろいでいるうちに

次々と目的地を巡れることも魅力のひとつ。

身軽に旅を楽しめ、心を解放できるからこそ、

陸上の旅とはまた違った時間を満喫できるのです。

|

|

| - |

5 |

日本大通り

にほんおおどおり――大そうな名前だと思っていた。

広い道で、横浜スタジアムまでの約400mのイチョウ並木は、紅葉できれいだというのは知っている。

なぜ広い道なのか――時代はさかのぼって、慶応2年(1866年)の横浜大火に起因するそうだ。日本人居住地と外国人居留地を区分する防火帯とするために新しい街路が作られた。それが、開港場と横浜公園をつなぐ日本初の西洋式街路として1879年(明治12年)頃までに完成した。

|

|

| - |

5 |

キングの塔

「キングの塔」=神奈川県庁は、五重塔をイメージさせるスタイル。

県庁は、屋上展望台と6階「神奈川県庁本庁舎歴史展示室」を見学できるようだ。

|

|

| - |

5 |

ジャックの塔

「ジャックの塔」=横浜市開港記念会館は、市民の寄付金により大正6(1917)年に創建。時計塔と、赤レンガと白い石材でできている壁が特徴。

ロビー部分やステンドグラス・資料コーナーの見学はできる。

|

|

| - |

5 |

神奈川県警本部

電話予約すれば、警察本部庁舎を見学できるようだ。

通信指令室(18階)、展望ロビー(20階)にも行けるので、普段目にすることのない光景が見られる。

|

|

| - |

5 |

横浜郵船ビル

50mに及ぶ16本並んだ列柱は、圧倒的な存在感を醸し出す。

なぜこんな荘厳な建物を作ったのか。

「海運会社が発行する船荷証券は、船会社が船荷を預かったことを証明するもの。貿易上、重要な役割を果たす証券を発行する場所だけに、その建物にも銀行のような威信が求められたと考えられる。」(はまれぽ.com)

併設されている日本郵船歴史博物館では、海運の歴史を学べる。

|

|

| - |

5 |

芸大の校舎

馬車道を歩いていると、歴史的な風格の建物に「東京藝術大学」の看板がかかっていることに気付いた。こんなところに、芸大の建物?

東京藝術大学の馬車道校舎は2005年に開校したようだ。建物の所有者は、横浜市で、市の歴史的建造物に指定されている。もともとは、旧富士銀行横浜支店だった(1929 年建築)。

|

|

| - |

5 |

神奈川県立博物館

緑青色のドームに丸窓が特徴。丸窓の脇にドルフィンの装飾がある。(ドルフィンというよりシャチホコに近い?)

1904年に横浜正金銀行として建てられた旧館と新館からなる。

2018年4月下旬までの約2年間、改修工事のため全館休館。

|

|

| - |

5 |

馬車道

馬車道通りというのは、有名な名前だが、どこにあるのかがわかりにくい。地図の中で、はっきり示してあるケースが少ないように思える。

歴史的建物だけでなく、ガス灯や牛馬飲水槽のレプリカが置かれており、普通の街とはちょっと違う雰囲気がある。

なぜ、馬車道と呼ばれるのか――。

「関内駅にほど近い吉田橋から東京藝術大学馬車道校舎のある本町通り交差点まで続く「馬車道通り」。馬車道は、慶応2年(1866)に発生し町の大半を焼き尽くした大火(通称・豚屋火事)を契機に行われた町の整備により「日本大通り」などと共に誕生した通り。外国人の馬車が行き交い、明治2年(1869)に開通した東京~横浜間の乗合馬車の発着所が吉田橋のわきに設けられたことなどから「馬車道」と呼ばれるようになったという。」(THE YOKOHAMA STANDARD)

|

|